24. Oktober 2017: Schon auf der türkischen Seite der Grenze blicken uns die iranischen Revolutionsführer Khomeini und sein Nachfolger Khamenei von einem riesigen Plakat aus entgegen. Ihr Gesichtsausdruck erinnert an die Darstellungen, die Autokraten und Diktatoren gerne für sich wählen: Väterliche Gesichtszüge, die man als streng oder sanft interpretieren kann. Scharfer Blick. Augenbrauen leicht nach oben gezogen. Ein kaum merkbares Lächeln auf den Lippen… Ein Bild, das auf subtile Art sagt: „Hier haben wir das Sagen!“

They fucked us all. Kommentar eines älteren Herrn zum Bild von Khomeini und Khamenei in einer Moschee

Da es das Gesetz so verlangt ist Kathi bereits optisch assimiliert: Bekleidung, die bis zu den Fuß- und Handgelenken sowie über die Hüfte reicht. Ein Hidschab, der den Großteil des Kopfhaares sowie den Nacken bedeckt – in Moscheen und Behörden darf nicht mal eine einzige Strähne sichtbar sein. Um den begierigen Blicken der Männer zu entgehen, sollte die Kleidung dunkel und unauffällig sein. Kathis Tunika ist schwarz. Das Kopftuch ist hellblau und somit der einzige Farbtupfer für die nächsten 1½ Monate in der Öffentlichkeit Irans. Darüber kommt der wegen der anarchistischen Verkehrsverhältnisse unverzichtbare Fahrradhelm. Mit ihm und dem Fahrrad ist es dann auch schon wieder vorbei mit der Unauffälligkeit. In Ghom, der erzkonservativen Mullah-Hochburg und Universitätsstadt des Revolutionsführers, dreht sich jeder – wirklich jeder – Blick nach der einzigen nicht komplett schwarz gekleideten Frau, die auf dem Rad und mit Fahrradhelm vorbei zischt. Am vorletzten Tag unseres Iran-Aufenthalts erzählt uns eine Touristin von der Vermutung, dass das Radfahren für Frauen sogar verboten sei. Tatsächlich ließ der Religionsführer Khamenei vor einem Jahr Frauen im Fahrradsattel verbieten… aber eh „nur“ in der Öffentlichkeit! Radfahren sei zu sexy, war die Erklärung in etwas anderen Worten. Dennoch lassen sich viele mutige Frauen nicht auch noch diese Freiheit nehmen und fahren im Namen des Umweltschutzes trotzdem mit dem Rad… im Wissen, dass sie sich damit Schwierigkeiten einhandeln können. Wir hatten all die Tage keine Probleme mit der Polizei, wobei uns sicherlich der Touristenbonus zu Gute kam.

Die Freiheit der weiblichen, umweltschonenden Mobilität hat jedoch auch ihren Preis: Der landesübliche Dresscode muss auf jeden Fall eingehalten werden. Unser Plan, den Iran im Spätherbst zu besuchen, war eine gute Entscheidung. Meist sind die Temperaturen gerade recht für das Radfahren in langen Kleidern. Zum Süden hin wird es allerdings dann schon ziemlich heiß. Um nicht ganz so viel zu schwitzen, „rutscht“ das Kopftuch manchmal sehr weit nach hinten. Unter dem Helm fällt es auch nicht wirklich auf. Streng hingeschaut wird hingegen in Moscheen und bei Behörden. Als wir für die Verlängerung unserer Visa in Isfahan zur Immigration gehen, gibt es für Kathi beim geschlechtergetrennten Security-Check den Hinweis, dass zu viele Haare sichtbar sind. Der Hidschab wird ganz nach vorne zum Haaransatz gesetzt. Als weitere „Sicherheitsmaßnahme“ schließt die Security-Dame auch gleich noch alle Knöpfe der Tunika – Flashback ins Kindesalter… wie das kleine Mädchen, das von seiner Mama zurecht gerichtet wird. Am Eingang zu manchen Moscheen wird den Frauen direkt ein bodenlanges Tschador-Tuch gereicht, aus dem von Kopf bis Fuß nur mehr das Gesicht rausschaut – sehr unpraktisch, da es ständig zugehalten werden muss und die Hände z.B. für das Fotografieren nicht frei sind.

So beschränkt sich die optische Stilfreiheit der Frauen in der Öffentlichkeit auf das Gesicht, denn im Gegensatz zu den verhüllten Frauen in der westlichen Welt, haben die Iranerinnen keine Wahl. Und wie überall auf der Welt, wollen auch sie schön sein. Das Bedürfnis nach einem perfekten Gesicht lässt die Anzahl an Nasen-Operationen im Iran in die Höhe schießen. Wir sehen immer wieder junge Frauen, die stolz das Nasen-Pflaster nach der Operation tragen – es ist ein Statussymbol für diejenigen, die es sich leisten können. Nach einer kurzen Phase des Kennenlernens zeigt uns ein hübsches Mädchen die Fotos ihrer Augenbrauentransplantation. Die Ergebnisse sehen gut aus. Jedoch denken wir, dass sie durch ihren herzlichen Charme auch ohne perfekt persische Augenbrauen attraktiv wäre. Die Mullahs stört es nicht, wenn junge Mädchen auf diese Art mit ihrem Äußeren beschäftigt sind… solange sie noch das Kopftuch tragen.

Die Männer sind leider nicht nur in Bezug auf Kleidervorschriften privilegiert. Frauen im Iran erhalten bei Gehalt, Schadenersatz- oder Erbschaftsansprüchen gerade mal 50 % im Vergleich zu den Männern – ganz offiziell. Neben den unterschiedlichen Behandlungen der Geschlechter sind auch die Interaktionen zwischen ihnen streng vorgeschrieben. Obwohl wir über diese Regeln – vor allem in Bezug auf das Händereichen – in der Theorie informiert sind, schaffen wir es beide mindestens einmal ins Fettnäpfchen zu treten. Eigentlich gibt es keinen Körperkontakt zwischen einer Frau und einem Mann, die nicht miteinander verheiratet sind. Jedoch wird diese Regel auch hier von den Ausnahmen bestätigt, wenn das Gegenüber ein sehr liberaler Mensch ist oder der Handschlag von der Frau bzw. älteren Person initiiert wird. Nicht immer… Bei Kathi wird die entgegengestreckte Hand vom Direktor des kleinen Museums mit einem strengen Blick abgewiesen. Bei Hannes wird die Hand zum Gruß von der älteren Dame zumindest mit einem herzlichen Lachen und einer verständnissuchenden Geste nicht angenommen. Tja… diese ahnungslosen Ausländer.

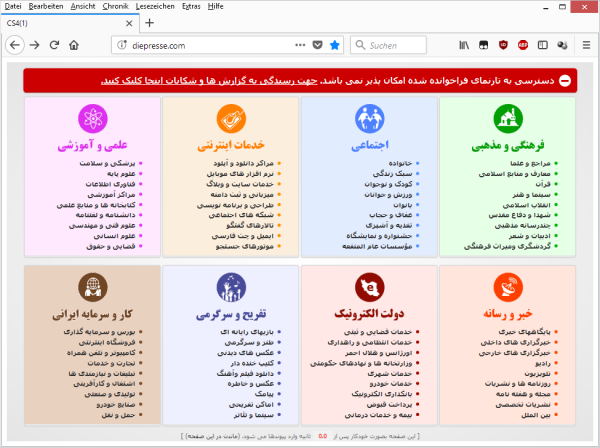

Wenngleich wir uns fühlen wie auf einem anderen Planeten, ist der Iran definitiv nicht vom Rest der Welt abgeschnitten. Ausländische News-Webseiten sind zwar blockiert und Facebook funktioniert nicht. Viele kennen jedoch die Wege um solche Blockaden zu umgehen. Und als wir erstaunt nachfragen, warum die iranischen Moderatorinnen der Fernseh-News kein Kopftuch tragen, erfahren wir, dass diese Sendung in London von Exil-Iranern produziert wird. Es gibt duzende iranische Fernsehkanäle im Ausland, die als Opposition zum Regime fungieren, und von etwa 70 % der Iraner über Satellitenempfang gesehen werden. Die Iranerinnen und Iraner sind gut informiert und vielerorts frustriert. Sie haben es satt zwei unterschiedliche Leben zu führen: Eines in der Öffentlichkeit mit all seinen Einschränkungen, und ein anderes im Privaten zuhause, wo sie ihre Kleidung frei wählen, verbotene Medien konsumieren, oder Alkohol trinken. Sie sind frustriert über die Misswirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit – letztes Jahr war die Jugendarbeitslosenrate noch bei 30 %. Immer wieder hören wir Geschichten, dass Leute einen anderen Job ausüben, als sie ursprünglich gelernt haben. Gebildete Leute sind nicht gefragt. Es zieht sie ins Ausland.

Very bad atmosphere here in Iran… I cannot even trust my best friend. Junger Iraner in einem Geschäft

Wir haben das Gefühl, dass die Iraner mit uns offener sprechen als untereinander. Ausländer können sie nicht beim Staat anschwärzen und sie haben meist keine hohe Meinung von den Religionsführern. Einen winzigen Einblick in dieses beklemmende Misstrauen erhalten wir, als wir eines Abends mit unseren Gastgebern bei offenem Fenster reden, lachen, singen und schließlich etwas trommeln. Nach kurzer Zeit schließt unser Freund das Fenster… es könnten uns die Nachbarn hören. Während der alljährlichen 40-tägigen Trauer um Imam Hussein ist kein Vergnügen erlaubt. Wir sehen uns etwas beschämt an und realisieren, dass wir keine Ahnung haben, was es heißt ständig auf der Hut zu sein.

Neben der hohen Arbeitslosenrate ist der Wassermangel ein weiteres großes Problem, welches im ganzen Staat unübersehbar ist. Im Nordwesten des Landes stirbt der Urmiasee – der größte Binnensee Irans und ursprünglich zweitgrößte Salzwassersee der Welt. Er ist auf 10% seiner ursprünglichen Größe geschrumpft. Der Wind bläst das kristallisierte Salz in die umliegenden Städte. Es ist ein Desaster für das lokale Klima, die Landwirtschaft und die Gesundheit der Menschen. In Isfahan liegt der Zayandeh Rud (persisch: „lebensspendender Fluss“) trocken. Als wir spätabends die weltberühmten Si-o-Se Pol und Chadschu Brücken besuchen, leuchten sie uns prunkvoll entgegen. Dennoch können wir uns vorstellen, dass sie noch viel beeindruckender wären, wenn sich ihre Pracht des 17. Jhdt. im Wasser spiegeln würde – so wie man es auf all den Postkarten sieht. Im Trockenen können wir nicht nur oben drüber gehen, sondern auch unter der Brücke spazieren und erfahren das lebhafte Zusammenkommen von Jung und Alt zwischen den Brückenpfeilern. Der Fluss führt nur ein paar Monate im Jahr Wasser durch die Stadt. „Misswirtschaft“ wird von den Einheimischen immer wieder als Ursache genannt. Beim Nachhaken erfahren wir, dass unzählig zusätzliche Dämme für Bewässerungen gebaut wurden, der Bedarf an Wasser extrem gestiegen und gleichzeitig die Wasservorkommen durch den Klimawandel gesunken sind. Seit der Revolution 1979 hat sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt und stieg auf 82 Mio. Die landwirtschaftliche Produktion hat sich vervierfacht. Das sind zwei der Gründe für den erhöhten Bedarf an Trink- und Nutzwasser. In den letzten Jahren ist die Geburtenrate sehr stark gesunken und die Regierung startete Projekte um Urmiasee und andere Wasserquellen zu retten. Dennoch – Verbesserungen im Umweltbereich und der Wirtschaft sind nur wenig bis gar nicht spürbar für die iranische Bevölkerung.

Every day we pray for change. Gläubiger Moslem in Täbris

Nur knapp 3 Wochen nachdem wir am 9. Dezember mit der Fähre den Iran verlassen, brechen landesweit Proteste gegen das iranische Regime aus. Über 20 Personen sterben bei den Demonstrationen für ein freieres und wirtschaftlich besseres Leben. Tausende Menschen werden verhaftet. Gleichzeitig häufen sich die öffentlichen „Entschleierungen“ von Frauen, die so für ihre Freiheit kämpfen. Sie werden verletzt und verhaftet, setzen aber ein Zeichen und ermutigen weitere Bürger für ihre Rechte einzustehen. Für uns ist es schwer diese Ungerechtigkeiten zu sehen und nichts tun zu können. Wir sind beeindruckt von der Kraft der Iraner, und dass sie trotz des schwierigen Lebens ihre Herzlichkeit nicht verloren haben. Der Kontakt zu unseren neu gewonnenen Freunden im Iran bleibt erhalten und wir hoffen – oder beten – mit ihnen für Veränderungen zum Besseren.